明代宣德爐真偽辨

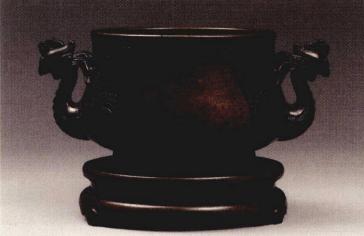

明宣德 銅雙鳳耳宣德爐

據載,宣德爐僅僅在宣德三年鑄造過一次,共得5000尊,以后即封爐不鑄。至今宣德爐的存世量絕對是鳳毛麟角,稀若晨星。進入20世紀90年代以來,宣德爐繼宜興紫砂壺后,成了中國藝術品收藏市場的重點收藏對象,海內外的收藏家競相高價收藏,其珍品現今每尊的收藏價格已達幾十萬元之巨。

宣德銅香爐的選料之精,算得上是中國銅制品歷史中的一個極端。據《明史》載,宣德初南方暹羅國曾向大明朝廷進獻風磨銅31680斤。風磨銅的質量極優,加入金銀等30余種貴金屬,反復冶煉4-12次后制成銅錠。宣德爐鑄成后,珠光寶色,晶瑩溫潤,同時還有用赤金640兩,白銀2080兩作為銅爐裝飾的點金、鑲嵌、鎏金銀之用,其他如番硇砂、紫碓石、紫礦石、胭脂石、金絲礬等材料作銅地子的顏色。因此爐的色彩豐富,以紫紅色為基調,有褐、青、綠、紅、藍、黃、白、金等數十種顏色。歷經數百年后,爐的外壁形成了一層厚厚的自然包漿,更加美麗動人。

宣德銅爐的造型古樸莊重,做工精致,也是繼商周青銅器之后,我國古代鑄造工藝中的一個顛峰。宣德爐采用失蠟法鑄成,經打磨后找不出拼模和鑄口的痕跡。結構分為爐耳、爐身、爐足三部分。爐耳有象鼻耳、獅耳、環耳,都呈對峙狀態置于爐身的兩側。有的爐不飾耳,通身素光不作紋飾,以盡現宣德爐美麗、古樸的銅色和莊重的造型。也有少量的宣德爐在外部敲上些小塊金箔,謂之“生”,這些金塊大小相間,小者呈星點狀,大者如片狀,如金色的“雨雪”交加,富麗豪華,熠熠生輝。爐足分圈足、圓乳形三足、方圓形四足等,形式多樣,因爐身而異,爐壁厚重,手感有一種沉甸甸的感覺。

宣德香爐的款式規范端莊。其款多落于爐外底,為“大明宣德年制”楷書長方形陰文款,作六字二排或六字三排,字體秀麗,有晉唐遺風,宣德的“德”字右側中間少一橫劃,是該楷款的特色。此外,也有“宣德年制”和“大明宣德年制”的篆款,皆以小篆出之,字形有王莽“懸針篆”的特色。

宣德銅爐名冠天下,嗣后多有仿制。有宣德年仿、明中期仿、明末至清早期仿、清末民初仿和新仿等幾類,它們各自的特點如下:

宣德年仿。宣德三年宮廷封爐之后,當時的監造者將原來的鑄爐工匠再次集中起來,另行鑄造。由于風磨銅已經用完,所以,當時的鑄工只能用其他的黃雜銅代替,盡管做工與以前一樣精細,鑄造工藝完全相同。但銅質的不及,使這些曾經鑄造了風磨銅宣德爐的工匠們,再也鑄不出那種變幻莫測、鬼斧神工的宣德爐來了。這種同時代的仿品,樣式較宣德爐多變,同時底款也有了變化,字數增多,有“大明宣德五年監工部官吳邦佐造”和“工部員外臣李澄德監造”等,楷款、篆款均有。由于真正宣德爐在民間決無流傳的記錄,所以,這種明宣德時的仿品便被視為宣德爐,其價值是歷代銅鑄香爐的峰尖,同時也被后代所仿鑄。

明中期仿。明代中期的正德年間,朝野也需用大量的銅香爐,此時宣德爐的材料特點是:銅色泛黃,器身鑄有阿拉伯文。明代中期伊斯蘭文化大量傳人中國,致使正德皇帝也信奉起伊斯蘭教,所以當時制作的工藝品如銅器、瓷器、景泰藍及許多的物品之上多有阿拉伯文(回文)的出現,以至明末鑄造的宣德爐上也沿襲此風,并且楷書、篆書款并用。

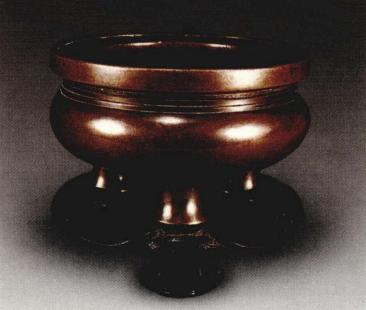

清初 銅三足爐

明末及清初仿。這一時期的鑄爐水平有了長足的進步和發展,所以宣德爐的仿品制作也日趨精美,并沿用明代的失蠟法鑄造,但在造型上與明代相比,靈巧有余而厚重不足。這時的爐壁厚重,有暗紅、橙黃等色。款式上除了仿大明宣德款之外,還有署“袖云居”、“水云居”、“風月侶”等篆書方款。

晚清至民國仿。這時的銅質粗、砂眼多、爐壁薄、分量輕,多用翻砂法澆鑄,工藝粗糙,與明代及清朝鼎盛時期不可同日而語。在北京前門大街一帶就有專門仿造宣德爐的作坊,鑄成后經作舊、涂色、上蠟后,往往借道上海向外推銷,也有銷至蒙古地區的。但這路仿宣爐做工粗糙、爐胎薄、銅質差、多見砂眼。

新仿。新仿宣爐大約有三種情況:一是江南一帶以黃雜銅翻砂鑄成,粗劣至極,爐身不加紋飾,雙耳上翹如橋形,體輕薄而多砂眼;二是采用現代的失蠟法澆鑄技術,此類仿品可以在造型、重量上與清仿相伯仲,但細看銅的質地、皮殼、包漿、打磨的光潔度等,仍具有較大的差異。現代仿品用的是電解銅,色紫紅,手撫之而無細膩、滑潤之感,且新生產宣德爐無包漿,盡管經過作舊處理,但仍顯生澀,在打磨方面現代大多借助拋光機械,由于轉速太快,光澤過分強烈,“火氣竹也大。

宣德爐和其同時代的仿品,現今已很難分辨,一般均作真品論,價高昂。明末清初仿品的價格目前不菲,至于清末民國和現代的仿品價較為低廉,一般不為藏家所取。