兩任名師為人生筑夢

中國書畫藝術講究師承,蘇士澍學書師出名門,少年時拜著名金石書法大家劉博琴先生為師。作為著名藝術大家,劉博琴曾為毛澤東、老舍、董必武等很多知名人士篆刻過印章。與老師的相識是在1964年,蘇士澍在報紙上看到了一則通知,北京少年宮要成立金石書法小組,授課教師便是劉博琴,自幼喜愛藝術的蘇士澍立刻報名參加了這個小組,上課的時間定在了每周六下午,一次課有兩個小時的時間。

金石書法小組讓蘇士澍找到了生活中最大的樂趣,一下課他便跟幾個喜愛書法篆刻的同學抓緊趕到少年宮。在朋友的眼中,少年宮的學習改變了蘇士澍一生的人生軌跡。1965年,蘇士澍用柳體書寫一幅毛澤東的詩詞《沁園春雪》去參加北京電視臺舉辦的全國書法大賽,獲得了三等獎,這讓蘇士澍堅定了對書法道路走下去的信心。從那時起,他開始夢想成為一名書法家。但因為當時社會動蕩不安,他未步入學院的大門,后來他進入北京第三機床廠工作,但寫字卻從來沒有放棄。

上世紀80年代,隨著改革開放,學院藝術得以復興,這使得以啟功、歐陽中石為代表的藝術家走向前臺,他們著書立說,培養后學,成為影響當今書壇發展的重要力量。在此期間,蘇士澍有幸與啟功先生相識,并一直跟隨20余年,在其身邊耳提面命,受其淳淳教導,向學考證,義理詞章,兼習古籍版本、書畫鑒賞、金石碑帖,成為其藝術道路最大的轉折點。

兩位名家的指點,給予蘇士澍的書法以極大幫助,為他提供了深厚的文化基礎,提升了作品的格調。蘇士澍也用對書法的熱愛,以樸實的藝德人品,獲得了老師們的認可,成為他們的得意門生。

傳承創新

倡導清新文化精神

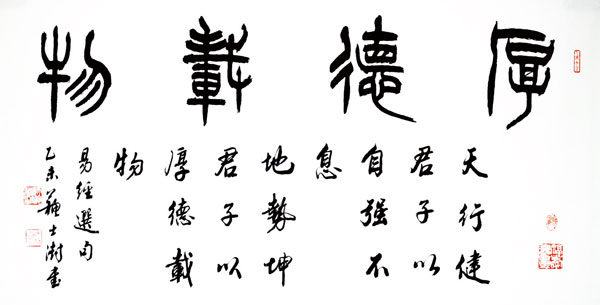

書法藝術是高尚的精神活動。一幅書法作品中包含著動與靜、剛與柔、舒與斂、虛與實等陰陽對立的統一。蘇士澍的書法創作帶有質樸格調與從容風度,這源于他多方面出色的文化修養和高超的書法創作能力。多年來,他每天沉潛于古代名碑法帖及文化古籍的研究之中,探究書法藝術的真諦。蘇士澍認為,如果書法僅僅是寫字并靠時間堆積,將來的成就恐怕只是書匠。要想做一個書法藝術大家,必須深入到浩瀚的文物海洋中去品鑒學習。

在蘇士澍的眼中,自古以來的書法大家都不是一個純粹的寫字匠,從王羲之、柳公權、趙松雪到近現代的郭沫若、趙樸初、啟功等,都不是單純寫字,而是融匯了自己的國學精義、詩詞書畫、文物鑒賞等學識,再以書法的形式表現出來,這才是真正的書法大家。

正是由于有著開闊的視野,蘇士澍在不同書體的創作中投入了大量的精力,不僅篆隸楷行草樣樣精通,而且將篆書、圖章、行書融入到創作中,這使得他的書法獨具一格,而且由于長年在文物系統工作,蘇士澍深諳文物鑒賞在書法創作中舉足輕重的作用,在對大量的金石拓片、簡牘帛書、名碑叢帖、書畫和文物真跡進行鑒賞、鑒定和考證等實踐的同時,也把自己的思想認識將其融入到創作中。

藝術是傳達美的。蘇士澍一直以來倡導清新文化的傳播,他說,清新文化就是要心清,文化要出新,在當前市場經濟的大潮下,特別是人們都向“錢”看的情況下,我們的心更要清,文更要新,思想境界更要高,這才叫清新文化,這在當代社會具有很深刻的現實意義。

責任擔當

全心致力于書法藝術推廣

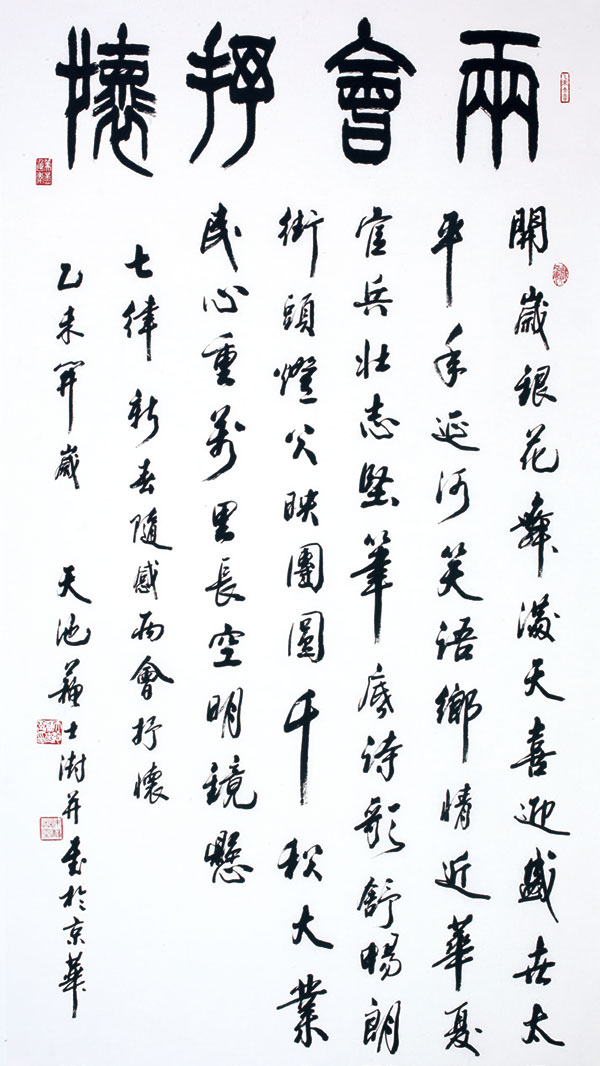

傳統藝術,不僅是民族精神的文化彰顯,它的傳承對于民族的未來具有重要的意義。作為一名有擔當的藝術家,蘇士澍一直致力于書法藝術的推廣。他曾在全國兩會期間,提交了《設立書法周》提案,建議設立中國書法周,為書法教育普及活動建立一個恒定的平臺,還提出了設立書法周具體設想。

蘇士澍坦言,書法周期間,學校可以集中開展書法普及活動,社會書法團體可以組織多種形式的社會活動及文化交流,形成具有影響力的社會效應。以此讓中國書法藝術的長河從源頭涓涓不息地融匯出來,使博大深雄、簡潔高華的中國漢字永久地發揚光大。

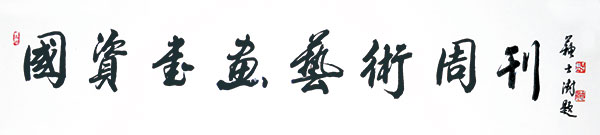

書法家的文化信念,首先要熱愛藝術、忠誠藝術、對書法藝術懷有景仰之情。蘇士澍向內守望書法精神,從傳統中提取藝術營養;向外擔當文化責任,以獨立的藝術品格對文化歷史和文化現實,傳達著一位書法藝術家的擔當。如今,在創作之余,蘇士澍全心致力于書法藝術的宣傳推廣。從社會到學校,從創作到出版,從國內到國外,他以務實、公益、感恩的心態,不厭其煩地去推廣書法藝術。他還利用在文物出版社工作的機會,出版了一系列書法創作與研究的書籍,并因此獲得第十屆韜奮出版獎。

蘇士澍在《自序》中這樣說:“我與新中國同齡。自幼尊先嚴囑浸潤六藝,師從劉博琴先生習書法篆刻;求教吳玉如先生、李卿云先生、徐北汀先生授知小學與書畫;及長追隨啟功先生二十多年??”

時光荏苒,幾十年的光陰如白駒過隙,彈指間一閃而過。當那些被世人所尊崇的藝術大家遠去之后,蘇士澍也從莘莘學子步入了耳順之年,但他從藝術長輩那里所汲取的營養,早已融入到了自己的血液之中,并以自己的實踐向后輩不斷地傳承。而正是這份用心的付出,讓人看到了他對于傳統書法的熱愛及責任擔當。