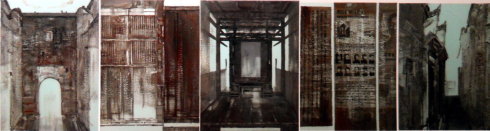

真的是,滿滿的一座城。你的感觸會隨著畫面走進城市的某一處,或者說,城市的細節被藝術家的感覺調動起來,成為無處不在的風景。無論是江濱、榕蔭,還是海邊漁村、山澗溪流或都市高樓,甚而是一處巖石或一汪湖水,水面上垂垂的柳兒。兒時印象中穿越城市四面流淌的小河,河上東落西搭的小石板橋,郊外水草叢生的池塘,以及長長的窄窄的坊巷,那高高的風火墻,青灰色的瓦,屋中森森的房架與高高的廳堂,都零落成記憶的片段,散落在薛先生的畫面上,讓我分不清哪是過去哪是現在,也分不清哪是現實的存在哪是藝術的表達。忽然,我明白了,這才是境界。藝術的境界正在于似是而非,在于印象、記憶、想象及視覺經驗的轉換之中,讓圖像充滿意味,讓形式成為象征。圖像的象征意義,對于我這離鄉的人,顯得尤其重要——任何一星點兒的東西,都會勾起一串回憶。然而,過去的,漸漸消失了,消失在遠去的風景里。近三十年來,福州變化之大令人難以想象。我離開福州不過十余年,回去已認不得路,而那些兒時記憶的片段,竟然能在薛先生的畫面上得以呈現,這又說明什么?難道這座日益現代化的城市,在建設的同時能保護那些記憶,而作為藝術家的薛先生,在現實景觀中又怎樣地尋回那些記憶,從而喚醒一座城市的戀情。

片段,是畫家截取畫面常用的手段。有時間的片段,有空間的片段,有物象的片段,有人情的片段。連綴片段使之成為綜合性的敘述,是畫家的一種本事。而風景,又是一個怎樣的概念?是因主體的觀看而呈現的自然片段,還是一個意義的本體而自足的存在?

在這一點上,也許每個人有每個人的解釋,不同文化也會有不同的解釋。在現代中國,當意象性的概念引入油畫領域,便開始改變風景油畫的一些固有觀念。對薛先生而言,自然的片段依然清晰可辨,而主體的觀看作用被強調了,主體的意念被轉換到油色及形式的表達上,成為自足的存在。在他的寫意性或意象性觀念里,似乎存有中國人特有的山水觀。這里,不僅僅是觀看的問題,諸如“以大觀小”之類,還有相應的表現問題,諸如“意符”及“肌理語言”。一般人都會說,西洋畫的“風景”與中國畫的“山水”最明顯的差別是構圖形式及人的觀看方式,有不少人還會從主觀性與客觀性方面加以解釋,也會從文化的不同時空觀念加以闡釋,可如何進入繪畫語言的層面理解其主體的創造精神,卻不是一件易事。薛行彪意象油畫風景的獨到之處,便在這里。眾所周知,宋以后的中國山水畫出現了皴法,往后發展,其皴法的藝術語言越來越豐富,那是西方油畫絕對不會有的,可在薛行彪的油畫里出現了。如《映日》一畫,表現那層層梯田的短筆觸,便是“皴法”,或者說,就是“干柴皴”。其實,我解讀的“皴法”不過取其意而為之,有的指其筆法特點,有的指其肌理效果,自然而然地與筆法也有關聯。如《朝》、《暮》、《白巖》、《春江》等畫中山體的肌理筆觸,在色層疊壓推拉的各種關系中,出現了諸如“斧劈皴”之類的意象,甚至還有“披麻皴”或“點苔”之類的意象。

這類意象觸及到油畫語言的質感或質性,與20世紀其他從事山水意象的畫家有所不同。如趙無極一系列抽象油畫,與其說那是中國畫的山水意象,毋寧說是某個被放大了的山水圖式,即分解后的圖式在虛靜的空間里無限地放大;又如洪凌的意象油畫,其自稱“山水精神”而實際上還是應用了傳統的山水圖式,但與趙無極不同,洪凌的山水圖式是整體被壓縮或被弱化(霧化)了的,即保持著一個完整的圖像敘事而又指向枯寂荒率的意境。薛行彪的意象油畫,其意不在圖式而在于質感或質性的表達,在于筆法的貫通與某種精神氣質的傳達。因此,薛行彪的繪畫不為某種既成圖式所拘束,不為某種風格技法所限制,他的樂趣會在一種涂抹的狀態中獲得滿足,他會在觸摸細節的同時感受到整體,從而在整體氣勢上做文章。

說是滿滿的一座城,與氣勢有關,而不總在于細節與片段。氣勢,說到底就是運筆行氣的問題,是人的氣質外露,由人的心氣左右,被人的氣概統攝。你看薛行彪的畫,總有一股內氣在擴展,氣足而意行。意,是由氣所推動的,所謂“意氣奮發”者是也。早在宋代,蘇軾即言“觀士人畫如閱天下馬,取其意氣所到。”那是怎樣的一種精神期待。薛行彪就是那么一類人,為人有股豪氣,朗朗的笑聲,放達的氣度,散淡的情懷,特別是東渡日本,獨釣大洋,在一年的時間里沉迷于抽象性的油畫創作,使他徹底地解脫了形的困擾。這一段的經歷對他后來的意象性油畫創作影響至深,也就在他重返現實世界時,對象的形象意義完全改變了,成為色塊或筆觸的痕跡,物性被人的悟性所開啟,同時被意氣所驅動。意氣是無所不在的,能將筆觸送達任何一個地方。看看薛先生的畫,知道他行跡,也知道他的心氣所在。形的問題不重要了,圖式與圖像也無所謂了,他可以截取一處景觀,可以放大一段風景,讓景物的片段演化成為一個圖式,而那可稱之為圖式的,也就是一片肌理。

我并不想用某種綜合性的敘事論述薛行彪的畫,而寧愿陷入形式分析,從形意出發尋找薛行彪繪畫的原創性意義,再而感受圖像。也許,你會認為語言終歸是語言,最后還有一個表述的問題,就像繪畫都得回到圖像上,無論是敘事還是象征,抑或意符或肌理,都得接受闡釋,都得借助人的經驗或記憶得以復現。