王世襄 1914年生于北京。文物專家、學者、文物鑒賞家、收藏家。出版《明式家具研究》、《明式家具珍賞》(并有英、法、德文本)、《錦灰堆——王世襄自選集》(全三卷)等三十多套專業著作。

人們稱王世襄是“大玩兒家”,而“玩兒”難免使人把它與輕松愉快聯系起來。但他玩物并研物,卻玩出了文化,玩出了一門“世紀絕學”,他被稱為“京城第一玩家”。而王世襄則自我解釋說“如果連玩都玩不好,那念書更念不好。”他對自己的定位更謙虛地認為,自己根本不是收藏家,很多東西都是撿回來的。

“頑主”蛻變為文博專家

雖然王世襄出身于外交官的家庭,上的是美國學校,但他從小就喜歡北京民俗,從小便是有名的“頑主”,放鴿子,抓蛐蛐,玩葫蘆無一不精。父親對他嚴苛指責,但留學英國研讀藝術的母親金章則認為這是對王世襄的一種鍛煉。然而,1939年,王世襄在燕京大學畢業不久后,其母親金章便因病去世,即便這是久病不治導致,但王世襄卻認為是自己學習不上進導致,從此,他便摒棄之前所玩的抓蛐蛐等愛好,專心讀書,后加入梁思成創辦的中國(李莊)營造學社擔任助理研究員。在這里,他認識了其學術上的領路人——朱啟鈐,讓他逐步走上文博專家的道路。

在治學、研究中,他有一股一絲不茍的“狠勁兒”和“傻勁兒”。作為王世襄的唯一入室弟子,田家青在回憶第一次與他見面時驚訝發現,“他對這些(家具)行話、術語不僅很熟,尤其用詞之間的搭配準確,儼如碩果僅存的老木匠,遠高于工匠的是他能夠講出許多術語在歷史上何時和如何出現的。這不僅要具有工匠一樣豐富的實踐經驗,還要有對古建、園林、大木作、小器作的工藝和技法的深刻理解以及豐富的歷史和人文知識,更需極深厚的古文獻和文字學功底。”

后來,這些本由匠人們世代口傳身授,沿襲至今的支離破碎瀕臨失傳的術語,終被王世襄以科學嚴謹的方法劃時代地整理并創立了名詞術語體系,計千余條,上世紀九十年代,這套體系又翻譯成了英文,讓世界各國愛好者所認識。

2003年12月3日,王世襄從專門來華的荷蘭王國約翰·佛利蘇王子手中,接過旨在鼓勵全球藝術家和思想家進行交流,每年只頒發一次的荷蘭克勞斯親王最高榮譽獎。他獲得此獎項的原因在于,他的創造性研究已經向世界證實:如果沒有王世襄,一部分中國文化還會處在被埋沒的狀態。

人人都有一根“賤筋”,就看你長在哪兒了

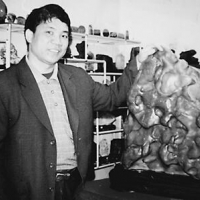

王世襄真正走上收藏道路,應該追溯到他上世紀50年代被故宮解雇之后。由于離開故宮,使他無法再接觸那些鐘愛的文物。他便決定自己動手收藏那些明清家具、竹刻、葫蘆等。

王世襄曾謙虛地說,“我不是收藏家,因為做這個收藏家一定是要有實力,有錢,你才能買,我這個根本不是收藏家。我好多東西都是這兒撿一點,那兒撿一點,也許這些東西沒有什么太值錢,可是我覺得它有它的意義。”

據朱家溍之女、故宮出版社編輯朱傳榮回憶,“他們(朱家溍與王世襄)倆都有共同的特點,干自己喜愛的事情不怨不樂,另一種是他們倆常用的說法,說人人都有一根‘賤筋’,就看你長在哪兒了?他們經常碰到喜歡的東西,就跟人家伏低做小,請求主動把東西打掃干凈,拍個照。”

王世襄就這樣,經常騎著自行車穿街走巷,與地攤工匠,民俗藝人混在一起,把很多大宅院里很多需要當廢品處理掉的家具,一一收回來,或者撿回來。有的時候即便拍個照片,也能滿足。

珍稀奇打造企業家收藏交流學習的綜合信息平臺——企業家收藏網

注:本文部分內容圖片來源于網絡,僅代表原作者觀點,如有版權問題,請及時告知刪除!